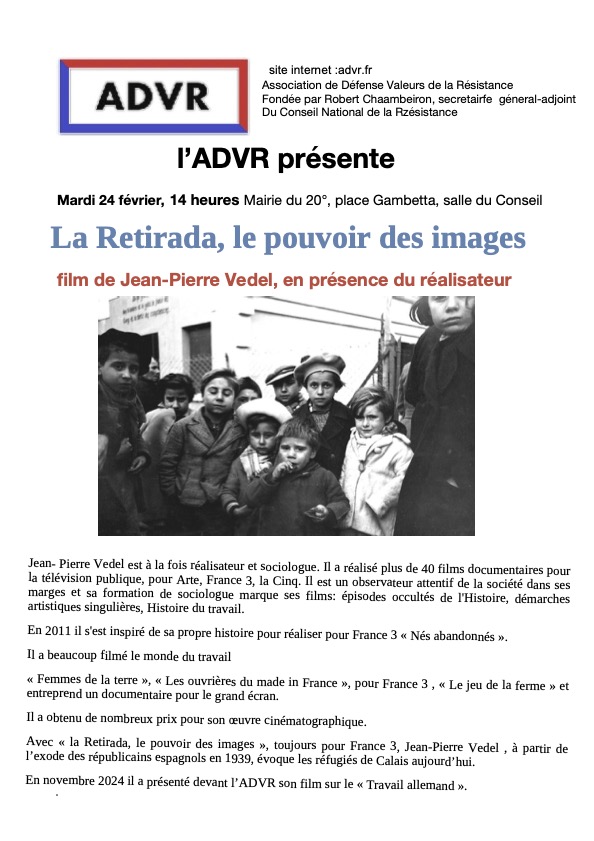

La Retirada, le pouvoir des images, film de Jean Pierre Vedel

Jeudi 11 décembre à la Mairie du 20e, Stéphanie Trouillard est venue présenter son dernier Web documentaire pour l’ADVR. Stéphanie est une fidèle de notre association, elle est déjà venue présenter en décembre 2021 son premier livre: Mon oncle de l’ombre et nous l’avons retrouvée en octobre 2023 pour la présentation de son second livre : Le village du silence. Entre-temps elle a participé régulièrement aux rencontres de témoignages avec les élèves, que l’ADVR organise chaque année, au Lycée Hélène Boucher.

C’est donc avec plaisir et intérêt que nous l’avons accueillie ce jeudi 11 décembre.

Stéphanie Trouillard mène un important travail pour la mémoire de la Résistance et de la Déportation qui l’a amenée également à publier deux bandes dessinées : Le sourire d’Auschwitz et Si je reviens un jour, lettres retrouvées de Louise Pikovsky » qui redonnent vie à deux jeunes inconnues assassinées à Auschwitz.

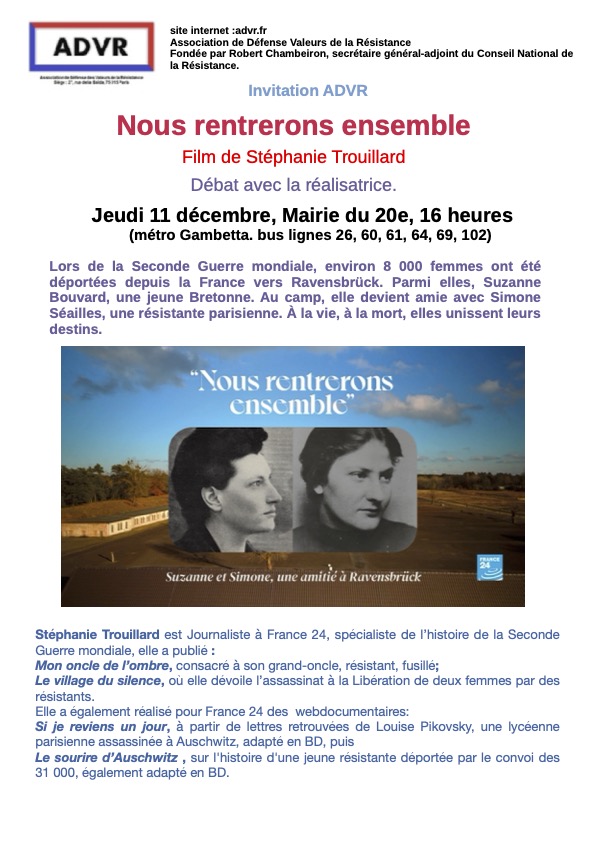

Dans son film Nous rentrerons ensemble, elle évoque l’importance de l’amitié qui lie deux femmes déportées à Ravensbrück et qui leur permet de se soutenir mutuellement jusqu’au bout de leurs forces. Malheureusement leur promesse ne se réalisera pas puisque une seule survivra aux marches de la mort qui suivent l’évacuation du camp.

C’est un film conçu de façon très pédagogique qui mérite d’être largement utilisé par les enseignants et qui se distingue par deux caractères originaux. D’abord il relate l’itinéraire de deux femmes, ensuite il évoque une solidarité liée à la simple amitié, beaucoup moins souvent évoquée que la solidarité militante.

La séance s’est terminée par un débat riche et particulièrement intéressant.

Jeudi 9 octobre l’Advr a présenté le film de Pascal Crépin : La voix du rêve. Ce film est un témoignage sur ce qui a été le camp de Natzwiller–Struthof, seul camp de concentration nazi installé sur le territoire français . Il faut cependant signaler que l’Alsace était alors annexée au Troisième Reich . Dans ce camp et ses annexes ont été internés plus de 52 000 personnes dont 3500 femmes. Les déportés internés au Struthof étaient des déportés NN (nacht und nebel) c’est-à-dire nuit et brouillard. Ces déportés étaient destinés à disparaître sans laisser de trace. Plus de 20 000 personnes ont été assassinées dans ce camp par la faim, le froid, la maladie, les mauvais traitements, les « expériences » médicales.

Notre ami Jean Villeret ainsi que quatre autres survivants de camp témoignent dans ce film particulièrement émouvant et qui permet de découvrir un camp trop peu connu.

La discussion a été animée par Julien Le Gros, ancien rédacteur en chef du Patriote résistant, mensuel de la FNDIRP ( Fédération nationale des Internés, résistants et patriotes) dont Jean Villeret était le président. Cette discussion a permis notamment une réflexion sur les raisons de cette méconnaissance de l’existence d’un camp nazi en France.

vue de la salle et une photo des ouvrages présentés par Julien Le Gros

Film documentaire de Pascal Crépin sur le camp de Natzweiler-Struthof

En ce mois de mai qui marque le 80 ème anniversaire de la capitulation sans condition de l’Allemagne, l’A DVR est heureuse de vous offrir la pièce adaptée du livre « Rester debout » (Yves Blondeau, éditions Tirésias-Michel Reynaud) Résister=exister.

La pièce a été adaptée et mise en scène par Jean-Baptiste Huet, Hélène Bayard, Marie-Claude Chiniard et jouée par la Compagnie de l’Arbre sec.

Distribution : Hélène Bayard, Marie-Claude Chiniard, Anne Anxolabéhère, Dominique Tardière, Jacques Tardière, Jacqueline Garcia.

Tous les textes sont tirés des interviews rassemblées dans le livre « Rester debout », soit une quarantaine de témoins/acteurs de la Résistance connus ou non.

L’enquête passionnante de Stéphanie sur l’assassinat de deux femmes par des résistants peu après le débarquement permet de rompre le silence qui pèse sur ce village depuis 80 ans et de regarder enfin le passé en face. Il y a eu des exactions insupportables commise par certains « résistants » qui salissent le courage et sacrifice de l’immense majorité de ceux qui ont payé si cher le combat pour libérer la France du pétainisme et du nazisme. Fermer les yeux sur ces crimes serait être complice. Stéphanie, dont le grand-oncle, jeune résistant, a été assassiné dans la même région et à peu près au même moment par des miliciens, fait encore une fois un travail d’historienne de grande qualité.

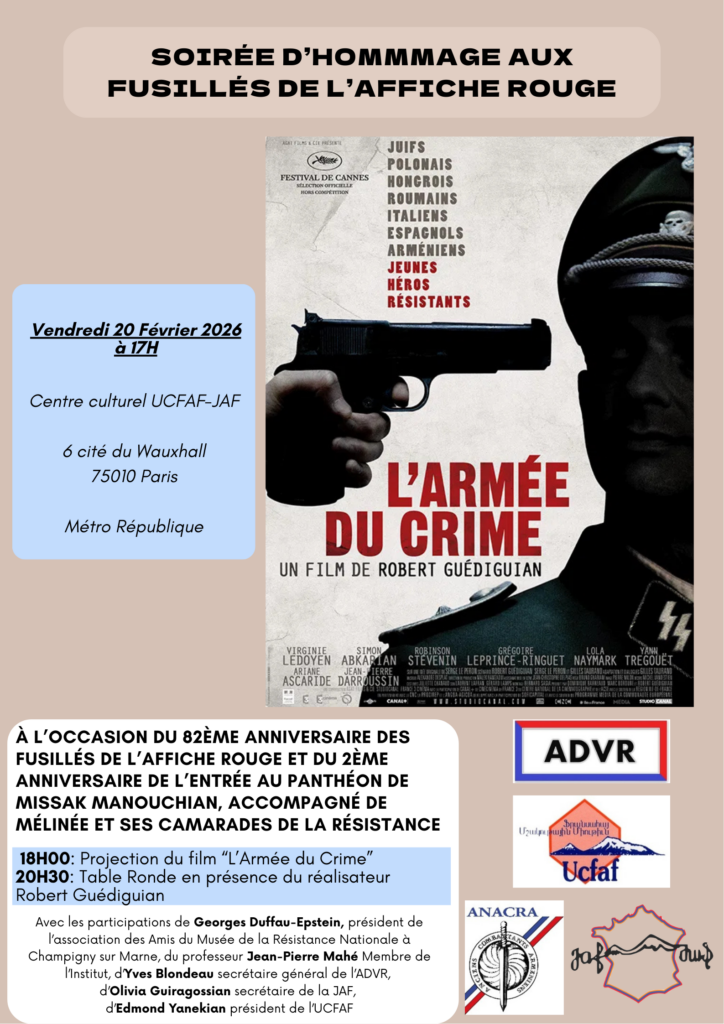

Samedi 1er mars, au Sénat, a eu lieu une manifestation pour commémorer la première année de l’entrée de Manouchian et Mélinée au Panthéon, accompagnés des noms de leurs camarades du groupe et de celui de Joseph Epstein, organisée par l’UCFAF en partenariat avec l’ADVR et la JAF.

Vendredi 24 janvier, comme chaque année, l’ADVR a organisé une rencontre de la Mémoire de la Seconde guerre mondiale au lycée Hélène Boucher dans le 20e arrondissement de Paris.

Le maire du 20e arrondissement, Eric Pliez, était présent et a assisté à tout l’événement.

Une vingtaine de témoins sont venus à la rencontre de plus de 200 élèves. Témoins et élèves, étaient rassemblés dans une grande salle, regroupés par petits ateliers de discussion : une dizaine d’élèves autour d’un témoin ont ainsi pu échanger pendant environ 1h30.

Les témoins étaient composés de deux groupes :des enfants cachés et des enfants de résistants et déportés.

Parmi ces témoins, plusieurs responsables d’associations de la Mémoire.

Georges Duffau–Epstein, président de l’association des Amis du Musée de la Résistance Nationale (MRN), fils du colonel Epstein (Colonel Gilles) qui était chef des FTP de la région parisienne jusqu’à son arrestation avec Manouchian; Claire Rol-Tanguy, secrétaire générale de l’ACER (association des Amis des Combattants en Espagne Républicaine), fille du colonel Rol; Raymonde Baron et Claude Sarcey, co-vice-résidents de l’UJRE ( (Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide), organisation née dans la Résistance; Rachel Jédinak, présidente de l’association Ecole de la rue de Tlemcen, qui a énormément travaillé pour la Mémoire des enfants juifs déportés dans tout Paris.

Nombreux également étaient les témoins auteurs ou autrices d’ouvrages sur l’itinéraire de leurs parents.

Ces rencontres sont des leçons d’histoire vivante que les élèves n’oublient pas.