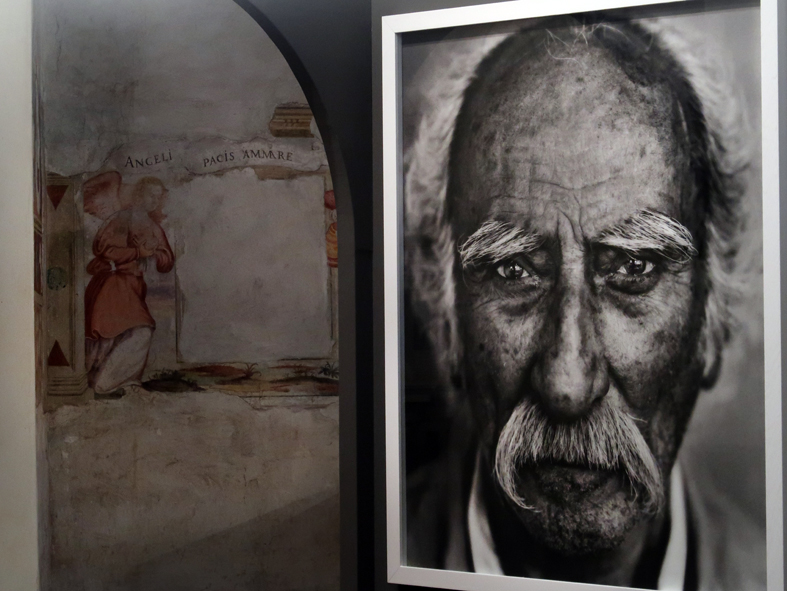

Danilo est un photographe très connu en Italie, qui travaille beaucoup sur la Résistance. Il nous offre cette création mettant en scène des résistants italiens et français, issue d’une exposition récente réalisée sur le thème « pour une autre Europe». Il travaille essentiellement sur le regard de ses modèles. On reconnaîtra notamment Lise London et André Radzinski. Avec Danilo nous avons recueilli une quarantaine de portraits de résistants français et nous souhaitons fortement pouvoir réaliser avec ce travail une exposition à Paris 20, pour le moment nos efforts sont restés vains mais nous ne nous décourageons pas.

Présentation de l’une des dernières expositions de Danilo de Marco

Danilo De Marco de Gian Paolo Gri(anhtropologue)

Il y a des photos-objets, et tu les regardes ; par contre il y a des photos qui prennent l’initiative d’elles-mêmes. Elles te regardent. Les photographies de Danilo De Marco, reporteur mais aussi journaliste, appartiennent à cette deuxième espèce. Son objectif n’avale pas ce qu’il vise, il ne le garde pas pour lui ; il est seulement médiateur entre les yeux par-ci et les yeux par-là. Pour cela il s’agit de photos que les anthropologues aiment. Les anthropologues, qui ont abandoné la prétention de l’observation objective

et acceptent d’être pris parmi le jeu des regards mutuels. Ainsi Danilo De Marco. C’est un photographe de parti, et il ne triche pas. Il a marché dans le monde, du Tibet au Mexique, des montagnes des Kurdes, en Turquie et en Irak, à celles de la Colombie, des Andes à l’Equateur parmi les Kichua, à la vallée du Narmada en Inde, de l’Amazonie Bolivienne aux forets du Congo et de l’Ouganda, et beaucoup d’autres ; il a développé une expérience comparative exemplaire, il a partagé la nourriture et le grabat avec beaucoup de cultures. Il ne les a pas traversées et il ne les a pas consommées ; une à une il les a fait les siennes et il les emmène toutes dans son âme intérieur. Telles des bouchées amères.

Aller au de-là, partager, pour après revenir (différent de ce qu’on était) raconter ce que l’on a vu et ce que l’on a pu comprendre : nous le sentons parmi nous, dans le courant de la meilleure anthropologie) Peu importe du comment on se raconte, au retour, si par mots ou par images ; ce qui compte c’est de raconter avec efficacité et vérité.

Danilo De Marco présente, en image, le portrait des derniers partisans; des visages intenses, comme on ne pourrait faire plus. Des visages différents? Après avoir relu Primo Levi je ne peux oublier combien les «portraits» de ceux qui sont encore en vie ne seraient pas différents, vieux, au visage labouré de tant de rides et qui, en revanche, étaient à cette époque-là de l’autre côté. Où est, alors, la différence?

Justement dans ce qu’indiquait Primo Levi: dans le refus du compliment et du consensus ; peut-être à l’époque, au début, seulement un refus instinctif, peu raisonné, sans doute la seule juvénile impatience. Impatience et non indifférence. Un choix: un choix qui pour certains ne fut peut-être pas entièrement conscient, mais qui se laissa entraîné par la conscience des autres. Une décision qu’Enri De Luca rappelle dans le texte écrit pour le catalogue, et qui est condensé dans le simple geste de respect que nous nous sentons de rendre à qui s’en chargea, même avec tout le recul du temps: « Les visages rencontrés et recueillis par Danilo De Marco laissent une bonne réputation /…/ Et aujourd’hui, ils sont les derniers visages, la dernière version d’une jeunesse courageuse qui fit la chose juste au prix le plus élevé. Ils laissent de grands noms, ceux à nommer à table en se levant et en trinquant à leur santé».

Avec ceux qui ont été partisans et ont choisi de ne pas oublier le poids des années intenses d’une jeunesse vécue « contre », Danilo De Marco aime s’asseoir à la table, partager la bouteille, demander,

écouter, discuter face à face. A la fin, il les photographie. Avec la résistance, on peut faire cela, avec la résistance, on ne peut pas ; la résistance est abstraite, elle ne parle pas, elle ne partage pas un verre de vin avec vous, elle a tendance à être célébrée, sa photographie est une rangée d’autorités qui se prennent au sérieux. Dans la rencontre avec ces vieillards, peu enclins à être des briques sur le monument du 25 avril, on comprend tout de suite qu’il n’y a pas grand-chose à célébrer, car leur résistance ne se résume pas aux deux ou trois années de lutte clandestine. Elle n’est pas figée, elle a une longue portée et des itinéraires complexes. Ici, nous ne sommes pas parmi les résistants qui ont trouvé un logement après la guerre ; leur dimension internationaliste est un mélange de déracinement forcé, de choix de vie marqués par des virages soudains, de chemins douloureux et de retours difficiles : les années d’exil à Prague pour Cid (Sergio Cocetta), la RDA pour Maxi (Leopoldine Elizabeth Morawitz Jäger), le Canada pour Lakis (Apostolis Santas), la Hongrie de Nikos et Argiro Kokovulis, les mines de Belgique, avec la vente par le gouvernement italien après la guerre en échange de charbon, pour Colombo (Vincenzo Cevolatti), première étape d’un parcours qui passe ensuite par l’Indochine (et Dien Bien Phu), l’Algérie et le Maroc.

Cid, Colombo, Rado, Riki, Lino, Furia, L’abbé, Amazzone, Lupo, Andrea, Mosè, Sylvie, Johnny, Takle, Germann, Andrej, Fiamma, Barone rosso… : le choix d’un nom de bataille n’était pas dicté par les seules commodités de la clandestinité ; passer d’un nom à l’autre, c’était comme franchir des frontières : la capacité de vivre des identités différentes tout en restant soi- même. Des histoires complexes, des centaines, partout en Europe. Un partisan fait bien de garder ses bagages toujours prêts », c’est la leçon du Cid à Danilo, qui l’a apprise.

J’ai sous les yeux celle de Missak Manouchian, paraphée n° 849617 et datée du 18.11.1943, après une détention. Jamais je n’ai vu autant de fierté sévère dans un tel regard. Le dernier partisan du groupe Manouchian – ceux de l’Affiche Rouge apparus sur les murs de Paris le 21 février 1944 – que De Marco a pu rencontrer autour d’un verre de raki est Charles, alias Arsène Tchakarian. Né en Turquie en plein génocide arménien, il parle couramment, outre le français et l’arménien, le turc, l’hébreu, le serbe et le russe. Il raconte comment, dans le Paris des années 1930, le militantisme a croisé l’effort de valorisation et d’émancipation de la culture arménienne, comment l’amour de la France de la liberté, de l’égalité et de la fraternité était grand ; il raconte la formation de ce groupe extraordinaire de travailleurs immigrés qui faisaient partie de la MOI, la Main d’Oeuvre Immigrée (Arméniens, Italiens – Spartaco Fontanot avec ses deux frères) ; il parle de la peur quotidienne et des actions revendicatives (l’exécution du général Julius Ritter, responsable de la mobilisation obligatoire et de la mise en esclavage de 600 000 travailleurs étrangers), de la trahison, de la lâcheté et de l’héroïsme, de la capacité à supporter l’insupportable après la capture. Il a une mémoire à livrer : celle de son emprisonnement, de sa dernière lettre à sa femme Melinée, des mots d’encouragement de Missak à ses camarades et de son sourire à la caméra nazie juste avant d’être fusillé. Tchakarian a raison : « « Je peux dire avec certitude que le groupe

Manouchian était et est l’incarnation d’une Europe que nous avons perdue. L’Europe qui aurait pu être et qui n’a pas été.

C’est peut-être face à ce vide que Sylvie (Simone Ducreux) ferme les yeux et que les rides de la vie semblent partir de là. Elle a vécu, petite fille,

après avoir été partisane, la libération de Paris ; c’est une vision qu’il faut tenir dans les yeux de toutes ses forces. Pour elle aussi, comme dans les mythologies que nous avons eu le culot d’appeler primitives, le meilleur était déjà là, elle a coloré l’instant inaugural d’énergie et d’espoir ; puis l’histoire est entrée dans la spirale de l’entropie. Heureusement, il nous reste les yeux doux d’Andrej/Alojse Kapun, ou le regard sans ombre de Rado (Radzynski), juif franco-polonais, trois noms clandestins (Rado, André, Leroux), une fratrie détruite, à Paris un garçon expert dans le vol d’armes aux Allemands, célébrant lui aussi la libération de la ville, plus survivant que Sylvie.

Depuis plusieurs années, Danilo De Marco parcourt l’Europe, saute les frontières, creuse, découvre, rencontre, parle et capture les histoires et les visages des derniers partisans. Quatre-vingts, quatre-vingt-dix ans : des chiffres qui ont gravé leurs visages, et ce n’est pas le soin d’un peigne ou d’un fil de maquillage qui pourra cacher les signes d’une vie intense. J’ai vu la photo de la jeune Lise Ricol-London, « combattante depuis son enfance » (d’abord les brigades internationales en Espagne, la défaite et la

réorganisation des exilés, puis la résistance et le camp de concentration, la persécution des communistes, avec le procès de son mari à Prague en 1956) ; elle est allongée sur la pelouse, une guirlande de marguerites sur la tête, quelques jours avant sa capture par la Gestapo. Son courage après

l’occupation nazie de Paris lui avait valu d’être condamnée à mort et d’être honorée du titre de « sorcière de la rue Daguerre ». La photographie d’aujourd’hui n’est pas moins belle : le visage est une « description dense ».

Des partisans, Danilo en a encadré près d’un millier à ce jour ; il est devenu un collectionneur de visages. Mais il ne s’agit pas d’une collection possessive à l’occidentale ; il a créé une accumulation qui sent les cultures lointaines, le potlatch, où l’on ne collectionne pas pour soi, pour conserver, mais pour donner, pour redistribuer.

Nous sommes face à une nouvelle communauté, inédite, faite de visages. A l’opposé de l’instantané, les images sont le résultat d’un travail partagé : témoignage d’une rencontre et d’une implication profonde du photographe et du photographié. Il n’y a pas de décor, le scénario est donné par la narration de qui vous avez été et de ce que vous avez vécu, tout est concentré dans la focalisation sur le visage. Il joue sur la sérialité : le gros plan, la mise au point sélective, sur les yeux, et aussitôt les autres plans du visage se dégradent en netteté. Les optiques utilisées, l’utilisation de la lumière, les méthodes d’impression matérialisent le caractère révélateur du visage. L’hyperréalisme, tout sauf un retour nostalgique au néoréalisme.un mélange d’image et de biographie.

De Marco a raison de rejeter l’étiquette de portraits, pour ces images, et de préférer le terme de figures pour ses partisans. Le sens de l’étymologie, qui renvoie à une manipulation constructive, est devant nous, dans les fissures des visages, dans les taches des années : comme « faire semblant », manipuler, modeler l’argile pour lui donner forme et ensuite la mettre au four. Les derniers (et les premiers) sont les yeux. Écrivant sur le pouvoir des images, David Freedberg a rappelé que les simulacres anciens ne

prenaient vie et force qu’à partir du moment où l’artiste peignait leur iris et leur pupille. Juxtaposés, ces regards composent une communauté de valeur, un idéal, qui continue de se moquer des frontières, qui nous incite à savoir regarder autour de nous, à ne pas oublier, à choisir encore et toujours de quel côté être.

Gian Paolo Gri (antropologo)